②背景的处理力求简洁。有人说过这样的话:绘画和摄影艺术表现手段的不同,在于绘画用的是加法,摄影用的是减法。在一般情况下,这话是有一定道理的。绘画反映生活总是给画面添上些东西,而摄影反映生活则总是千方百计地减去那些不必要的东西,而其中重要的是将背景中可有可无的、妨碍主体突出的东西减去,以达到画面的简洁精练。贪得无厌是失败之源,精简凝炼是成功之母。

仔细分析过许多摄影作品之后,就会发现许多有经验的摄影者都充分调动各种摄影手段以达到背景的简洁。有的是用仰角度避开地平线上杂乱的景物,将主要对象干干净净地衬托在空上;有的用俯角度以马路、水面、草地为背景,使主体轮廓清晰分明;还有的用逆光,将背景杂乱的线条隐藏在阴影中;有的用晨雾将背景掩藏在白色的雾霭之中;有的用长焦距镜头缩小背景范围,将不需要的背景景物排除在画面之外;有的用虚焦点柔化背景线条……。这些方法都可以收到简洁背景的效果。

③背景要力求与主体形成影调上的对比(在彩色摄影中要有色调对比),使主体具有立体感、空间感和清晰的轮廓线条,加强视觉上的力度。达·芬奇在《绘画论》中表达了这样一个塑造轮廓形状的法则:“你应当把那暗色的体态配置在淡色的背景上,如果体态是淡色的,那就应该把它配置在暗色的背景上。如果体态是有淡有暗的,那就应当把暗色的部分配置在淡色的背景上,而把淡色的部分配置在暗色的背景上。”这里揭示了绘画艺术的一条重要规律,即背景对主体形象的影调对比,是将所要表现的形象奉送于观众眼前的重要手段。所以,在摄影同行中也流传着这样一些处理背景的口诀:“暗的主体衬在亮的背景上,亮的主体衬在暗的背景上;亮的或暗的主体衬在中性灰的背景上;主体亮,背景亮,中间要有暗的轮廓线;主体暗,背景暗,中间要有亮的轮廓线。”大家在分析一些照片之后,就会相信这是必须遵守的。因为绘画和摄影都是平面造型艺术,如果没有影调或色调上的对比和间隔,主体形象就会和背景溶成一片,丧失被视觉识别的可能性。所以有人把画面影调色调的对比,比作运载手段,有了它,画面形象才会凸出来,送到观众面前。

背景的处理是摄影画面结构中的一个重要环节,只有在拍摄中细心选择,才能使画面内容精练准确,视觉形象得到完美的表现。

四、空白疏通气脉

摄影画面上除了看得见的实体形象之外,还有一些空白部分,它们是由单一色调的背景所组成,形成实体形象之间的空隙。单一色调的背景可以是天空、水面、草原、土地或者其它景物,由于运用各种摄影手段的结果它们已失去了原来的实体形象,而在画面上形成单一的色调,来衬托其他的实体形象。

空白虽然不是实体形象,但在画面上同样是不可缺少的组成部分。它是沟通画面上各对象之间的联系,组成它们之间相互关系的纽带。空白在画面上的作用,如同标点符号在文章中的作用一样,能使画面章法清楚、段落分明、气脉通畅,还能帮助作者表达感情色彩。下面具体分析一下画面空白部分的处理及其所起的作用。

画面上留有一定的空白是突出主体的需要。有经验的摄影者都有这样的体会,要使主体醒目,具有视觉的冲击力,就要在它的周围留有一定的空白。比如拍摄北海白塔,人们很自然地就将塔安排在明净的天空上,周围不与其它物体重叠,使塔轮廓清晰并具有吸引人们视线的力量。拍摄人物也总是避免头部、身体与树木、房屋、路灯及其它物体重叠,而将人物安排在单一色调的背景所形成的空白处。在主体物的周围留有一定空白,可以说是造型艺术的一种规律。因为,人们对物体的欣赏是需要空间的,一件精美的艺术品,如果将它置于一堆杂乱的物体之中,很难欣赏它的美,只有在它周围留有一定的空间,精美的艺术品才会放出它的艺术光芒。欣赏芭蕾舞剧会发现,凡是男女主角的精彩表演段落,群众演员都不在场,整个舞台空间都让位给主角表演。这样,舞姿的每一个细节,手臂的颤动,脚步的轻盈,就会和盘托出,拨动观众的心弦。如果满台都是演员,观众的感受就不会细致了。北京故宫的建筑也体现了这一特点。其空白布局,使建筑条理分明,严谨有序。其主体建筑太和殿周围留有三万平方米的空间,使它的雄伟气势更具有震撼人心的威力。摄影艺术的画面布局也应遵循这一法则,给主体周围留下单一色调的空白来突出主体。

画面上的空白有助于创造画面的意境。一幅画面如果被实体对象塞得满满的,没有一点空白,就会给人臃肿、压抑的感觉。画面上空白留得恰当,才会使人的视觉有回旋的余地,思路也有生发的可能。人们常说“画留三分空,生气随之发”,空白留取得当,会使画面生动活泼,空灵俊秀。空白处,常常洋溢着作者的感情,观众的思绪,作品境界也能得到升华。画面的空白不是孤立存在的,它总是实处的延伸,所谓空处不空,正是空白处与实处的互相映衬,才形成不同的联想和情调。比如齐白石画虾,几只透明活泼的小虾周围大片空白,没有画水,但人们觉得周围空白处都是水。建筑艺术也很讲究运用空白的布局,来创造某种意境。如北京的天坛,本是封建帝王祭天的场地,向天祈祷丰年,祈祷平安。所以这一建筑回绕这一意图创造了一种神圣的意境。天坛的占地面积比故宫大三倍,但建筑物只占全部面积的二十分之一,长长的通道,直达高高的台墀,一边是苍穹似的蓝色圆顶的祈年殿,一边是祭天的圜丘。那时,城郊再也没有比圜丘更高的建筑物了,周围一片空旷,白玉栏杆的圜丘,一层一层高出于凡尘之上,一层九级,拾级而上时,使人不觉有升腾之感,立在圜丘中央,似与天接,与苍天说话似乎也近了。可以想像,当年皇帝祭天之时,即使再昏庸,此刻也不能不慑于上天的鉴察,要为老百姓祈祷丰年了。古代的庙宇、佛塔,其造型都像升向天国的阶梯一般,映衬在空阔的蓝天之上,其建筑都是讲究意境的。各类艺术总是相通的,摄影艺术在经营画面的空白时,应从中吸收营养。

空白还是画面上组织各个对象之间的呼应关系的条件。不同的空间安排,能体现出不同的呼应关系。所谓呼应,总是由两个对象之间有一定距离构成的。如两个对象紧挨在一起,也就无所谓呼应,反而处于相对安静状态,互相之间的吸引也消失了。一切物体因形状不同,使用情况不同、线条伸展方向不同、光线照射不同等等情况,都会显出一定的方向性,有向背关系。要仔细体察物体的方向性,合理地安排空白距离,以组织其相互的呼应关系。古代画论说,画面应当做到“人有向背,物有朝揖”。就是指的画面上对象与对象之间要有联系和呼应,而这是靠一定的空白留取、安排来达到的。

空白的留取还与对象的运动有关。一般的规律是:正运动着的物体,如行进的人,奔驰的汽车等对象,前面要留有一些空白处,这样,才能使运动中的物体有伸展的余地,观众心理上也觉通畅,加深对物体运动的感受。如果运动着的物体前面顶住了其他的对象或紧挨在画面的边缘,运动就像受到了阻碍,观众看着也不舒服。人的视线也是一种具有运动感的力量,在人物视线的前方多留一些空白处,也是合乎人们欣赏的心理要求的。当然,这是一般的规律,在创作中常有例外。比如,行走的人如果强调其后面飘拂的头巾、衣裙,强调奔驰的汽车、马匹后面腾起的泥土烟尘,这时,后面留下的空间可以比前面多,那是因为条件有所转化。顶住画面边缘的人如果正回头往后看,后面的空白处就有了意义,画面也就不别扭了。总之,要善于灵活地、具有独创性地运用空白。

画面上的空白与实物所占的面积大小,还要合乎一定的比例关系,防止面积相等、对称。一般来说,画面上空白处的总面积大于实体对象所占的面积,这样画面显得空灵、清秀。如果实体对象所占的总面积大于空白处,画面重在写实。但如果两者在画面上的总面积相等,给人的感觉就显得呆拙,平庸,这是一个形式感觉的问题。对此,艺术家们常常有所突破,有所强调。我国古代画论说“疏可走马,密不通风。”也就是说在疏和密的布局上走点极端,以强化观众的某种感受,创造自己的风格。摄影画面上空白的布局也应创造性的运用,在只尺画幅之中变化出万千世界,或近或远、或疏或密、或虚或实,用心经营,使画面常出新意。我国老摄影家薛子江的《千里江陵一日还》,密密叠叠的山群,一线江流,画面雄浑。空白的留舍及空白处与实处的比例变化,的确是一项创造性的画面布局的内容。

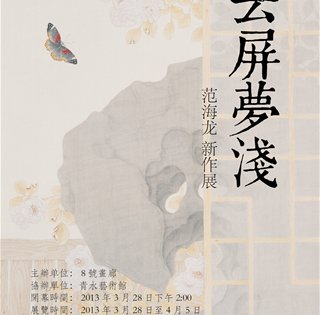

范海龙新作展

范海龙新作展 崔明涛

崔明涛 “画水者”李

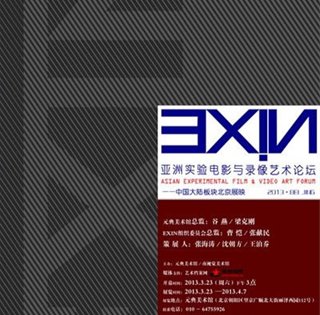

“画水者”李 “EXIN亚洲实

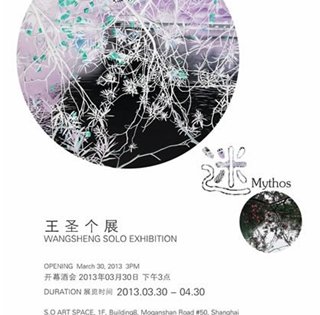

“EXIN亚洲实 “迷Mythos”

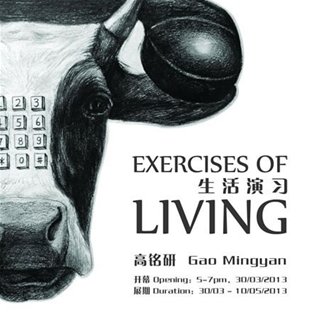

“迷Mythos” “生活演习”

“生活演习” “中国娇子”

“中国娇子” 玩光影:

玩光影: 清水出芙

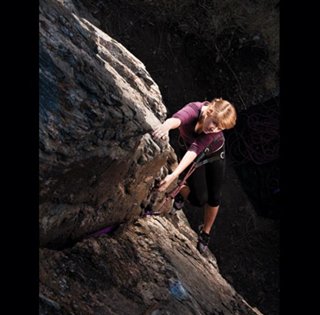

清水出芙 户外运动

户外运动 轻松几招

轻松几招 胶片摄影

胶片摄影 李少白经

李少白经 一定要靠

一定要靠 掌握好“

掌握好“ 栖息处打

栖息处打