|

“我仅为土耳其人写作” “想像一下,如果早晨醒来,你发现自己变成了一只巨大的蟑螂。那该怎么办?”22日上午,帕慕克在社科院演讲中提出这个卡夫卡式的问题。 把自己假想成他人是帕慕克从小的游戏。 1952年,帕慕克出生在伊斯坦布尔的一个富裕之家。他从小喜欢和矿泉水瓶说话,把苹果、桌子想像成有生命的物体。1983年,经过八年努力、更换了三个出版商之后,帕慕克出版了处女作,但只卖出了8000本。直到1994年第5本作品《新生活》出版后,他才引起土耳其读者的注意。1998年,《我的名字叫红》确定了帕慕克在国际文坛上的地位,获得都柏林文学奖,这是全世界奖金最高的文学奖。 “小说的历史就是人类解放的历史,穿上别人的鞋子,通过想像,放下自己的身份,便能够释放自己,”帕慕克说,“每一部伟大小说的背后都有一个这样的作家,他最大的喜悦就是记录别人的样式,并赋予他们生命,他最强烈也是最有创造力的冲动是试验自己身份认同的次数”。 70年代,当帕慕克开始决定要当小说家时,常常被他人问及,为谁写作? “70年代,这个问题反映出普遍化的市侩观点,认为文学艺术是一个努力要加入现代进程、贫穷的、非西方国家所不能承担的奢侈品。也有人说,一个‘像你一样受过教育、有教养’的人可以更有效地为国家服务,比如做一个医生,同传染病作战,或者做一个工程师,建造桥梁。当我的母亲问我为谁写作时,她那悲伤关切的语气告诉我,她其实是在问,你打算如何养活自己?当朋友们问我为谁写作时,他们讥讽的语调暗示道:没有人想读像我这样的人写的书。现在,我比以往任何时候都要更经常地听到这个问题。尤其是在过去的10年间,那些为数众多的采访者们似乎担心我可能会误解他们的意思,因此他们往往喜欢加上一句:‘你用土耳其语写作,那么你是仅为土耳其人写作还是如今也会考虑到经由你的译作而影响到的更广泛的读者群?’不管我们是在土耳其境内还是境外谈话,伴随这个问题的总是那些怀疑、傲慢的微笑。我因而得出一个结论,即如果我希望我的作品被看作是真实可信的,我必须回答:我仅为土耳其人写作。” 如今,帕慕克写作已有30年,正在踏入第31年。他每天必须服用“文学药剂”。因为对文字的依赖,他说自己已经是个“半死之人”,只有文字能让他重生。“即便我现在旅行,但每天至少有1个小时在飞机、宾馆或者其他什么地方,写东西。只有写点什么,我才感觉状态良好,心情愉快。舒服。” B=《外滩画报》 P=奥尔罕·帕慕克 B:在《别样的色彩》序言里,你说自己对天灾人祸特别敏感。为什么? P:除了小说以外,我还写了很多反映火灾、车祸、地震的文章。在波斯湾战争后,伊拉克数百万居民被迫搬到一座山上,我也写了很多这方面的文章。在准备《别样的色彩》时,我发现自己对灾难感兴趣。我真的不知道为什么。很多事物都能引起我的兴趣。 B:9年前,土耳其也发生了地震,当时你怎样安抚自己的内心?比如恐惧、无力? P:当时,我住在一座叫塞戴夫的小岛上,离震中只有25英里。震后第二天,我和朋友一起去震中。我完全不能克服自己内心的恐惧。科学家预测,还会发生更大级别的地震。这种警告让市民们处在恐惧之中。每次余震,人们都以为是大地震。 那时,我在桌子底下摞了几叠百科全书,当中留了个空。如果发生地震,我就躲进去。 我完全了解人们在灾难中的焦虑无助悲观。那么多人死去,自己却无能为力。他们死了,而我还活着,这让我很有负罪感。为了克服恐惧,我写了两篇文章,收在《别样的色彩》。 B:你从7岁到22岁一直想当画家。你的大学专业是建筑。但是你没有成为画家、建筑师,却成了作家。是什么改变了你? P:我出生于一个土木工程师家庭,我的父母寄望我成为一名工程师。在22岁之前,我非常坚信地相信自己将来会成为一名伟大的画家。22岁,我就读于建筑系。那年,我突然停止了绘画,开始写小说。我用一个画家的思路写作。其他作家把我叫做“一个画画的作家”。他们说,我的书看上去绘画感非常强,画面感非常强。我很同意这一点。《我的名字叫红》就是关于绘画的。 当我放弃绘画、建筑,开始写小说时,人们都为我为什么。当人们问我时,我完全像被汽车探照灯照住的兔子一样,傻了,不知道怎么回答。人一生中比较重大的决定是很难用一句话来解释的,当然我现在还是不能用一句话来解释。 我写了《伊斯坦布尔》,用一部书来回答这个问题,这本书的最后一句话就是:我不想当画家,想当作家。 B:你常在书里融入个人经历,书中人物的感受也是你本人的所思所想吧? P:在精神层面上,我很接近我笔下的主人公。当我描述伊斯坦布尔时,我其实是在写自己。我在小时候,是一个忧郁自省的人。这可能和我的家族史衰落有关。我出生时,家里有幢大房子,后来家道中落。我的经历和土耳其的没落正好符合。 B:《伊斯坦布尔》造成了你和家庭、哥哥的不和,现在你和家人的关系改善了没有? P:作为作家,我们会写自己熟悉的事。我最熟悉的就是身边人,我喜欢写他们。写作时,他们会提醒我,把他们写得好一点。可事实上,事情并不总是好的。我只能写那些真实的事情。 小时候,我和哥哥经常打架,也挨打。哥哥打我比较多。母亲也会打我。那不是一段美好的时光。但都是事实,很正常。可是在西方,没人写这些,他们把挨打当作耻辱、家丑,把这看作强奸一样,从来不讲。我在《伊斯坦布尔》里写了这些,没有不尊重他们的意思,目的是探讨人性。身为作家,我的工作就是把人们不愿谈的写出来。我写出来了。书卖得挺好。但很不幸,伤害了我的哥哥。现在,我们还是会见面,家庭对一个人来说,是不可或缺的。 很奇怪,从土耳其到美国,从西班牙到中国,所有的记者都在问这个问题。 B:《雪》是你的7本小说,这是一本政治小说,引起轩然大波。你是如何从历史小说《白色城堡》、自传小说《伊斯坦布尔》转而创作政治小说的? P:我刚开始写作的时候,不关注政治。以前的土耳其作家太政治化了,他们的作品在本质上是被纳博科夫称之为社会解说的东西。我一直认为,政治只会毁了艺术。后来,当我渐渐了解土耳其的外表与真实,人们开始关心政治问题。我之所以写政治小说是因为我真切地感到土耳其政治在毁坏民主政治、人权、甚至国家。 B:你曾经说过,很怕被媒体利用,这是为什么? P:很遗憾,在一部分土耳其媒体把我看成是一个搞政治、民族主义的人,对我进行各种攻击,这是因为嫉妒。直到现在还是这样。这些人不是土耳其人民。嫉妒是男人间的可怕东西,是政治的借口。现在,我尽量平静地对待媒体采访。我热爱自己的国家民族,做自己的事情,他们想怎么做就让他们去做。 B:在你的书里,伊斯坦布尔除了是一个地名外,还象征着什么?比如回归? P:我并不想把这事说得太浪漫,我已经53岁了,53年里我基本没有离开过伊斯坦布尔,全世界我最了解的地方就是伊斯坦布尔。所以,把伊斯坦布尔作为我小说中比较多的场景,很正常。即使在写《伊斯坦布尔》时,我也没有怀着这种浪漫心情,想着它是我的出生地、成长地,我不想这么做。因为政治上的原因,我有时远离伊斯坦布尔,但离开的时候,我很想念它。 |

范海龙新作展

范海龙新作展 崔明涛

崔明涛 “画水者”李

“画水者”李 “EXIN亚洲实

“EXIN亚洲实 “迷Mythos”

“迷Mythos” “生活演习”

“生活演习” “中国娇子”

“中国娇子” 杰出诗人

杰出诗人 知名女作

知名女作 图书市场

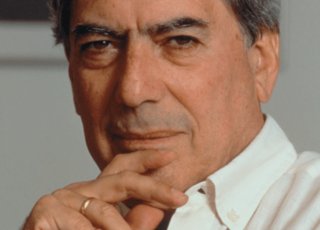

图书市场 秘鲁作家

秘鲁作家 芬兰出版

芬兰出版 《红楼梦

《红楼梦 慕容雪村

慕容雪村 惹了祸的

惹了祸的 徐德亮出

徐德亮出